SEOの基本は変わらない。キーワードとコンテンツが重要

前回、Webマーケティングに関して3回目の投稿をしました。次回は広告について書きたいと思いますが、その前にSEO対策について掲題の書籍を題材にもう一度述べたいと思います。

前回、Webマーケティングに関して3回目の投稿をしました。次回は広告について書きたいと思いますが、その前にSEO対策について掲題の書籍を題材にもう一度述べたいと思います。

結論を先に書くと、「SEOはキーワード選定がカギ」です。前回書いた通りですね。筆者は以下のように(キーワードについて)6つのポイントを述べています。

- titleタグにキーワードを含める

- meta descriptionにキーワードを含める

- 最初の見出しにはキーワードを含める

- ページ内のテキスト要素にキーワードを含め、なるべくページを丈夫に出現させる

- 「見てほしい人が使いそうな言葉」をなるべく選んで使う

- 自然な文章で表記し、不自然な繰り返し表現を用いない

このあと、6つについての説明があるのですが、これ以上書くとネタバレになるので控えます。

なお、meta descriptionについては、SEO対策としては不要という話もあります。実際クローラーにはかからないのでそのような見解もあります。その一方で、人間がクリックする以上は必要という立場の人もいます。

なお私の考えとしては”コンテンツ次第”というあいまいな答えです。画一的な答えはなく、各々のサイト設計次第で有効/無効が別れるのが自然ではないかと。

話を本書に戻すと、この本は対話形式で書かれており、非常に読みやすいです。SEO以前に検索エンジンの仕組みについても書かれており、「このくらいは知っているよ」と思うことでも1つひとつ丁寧に書かれているので好感が持てます。

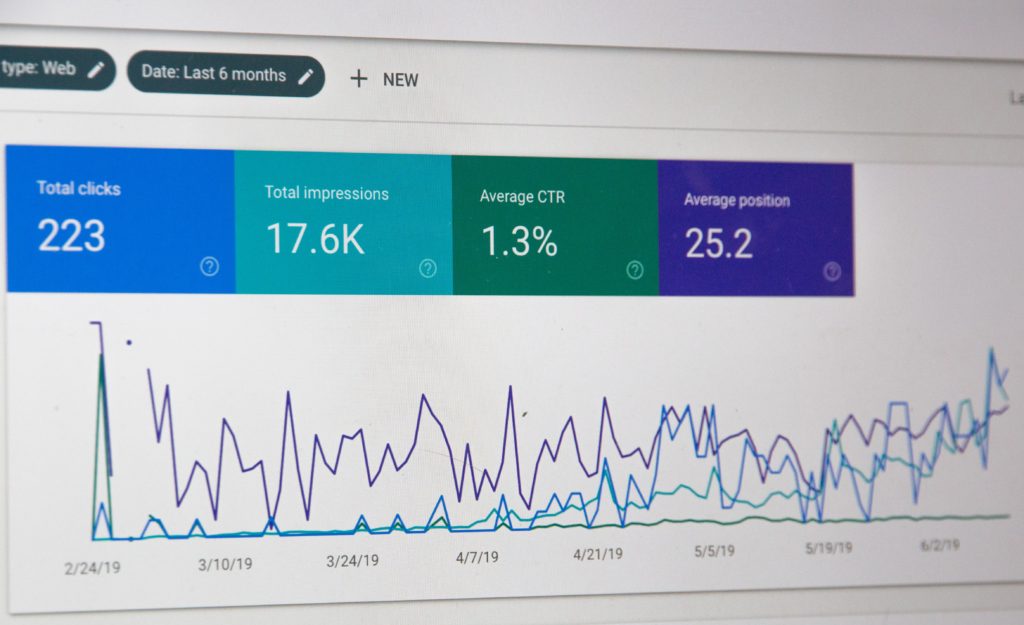

逆に、Google Analyticsの使い方などは書いていないので、そちらは別途学ぶ必要があります。

ただ、Webマーケティングを行う際、事業者様にとって大切なのはツールの使い方ではなく、あくまでも「ターゲット顧客が検索結果を見た結果、自社サイトに来てもらう」ことです。測定ツールの使い方は我々専門家が学べばいいことです。

更に言うと「ターゲット顧客に来てもらう」ことが重要なので、やみくもにアクセス数を増やそうとするとターゲットでない顧客が来て、すぐ出て行ってしまうという思わしくない事態が発生します。また、不必要な問い合わせが増えてしまうようだとそれこそ本末転倒です。

ということで、SEO対策として重要なのは「キーワード選定」で、どうやってキーワード選定をすればいいかは前回述べた通りです。

そして、ただ来てもらうだけ(アクセス数が増える)ではダメで、来てもらった人に満足してもらうコンテンツが重要です。とはいえ、検索結果と異なり、Googleがコンテンツの品質を機械的に判断するのは難しいです。

なので、自社サイトに良質なコンテンツを作る、というのは事業者側にゆだねられます。ただ、自社サイトに良質コンテンツを”作り続ける”のはとても難しいことです。

なぜなら、コンテンツの作成はすごく時間がかかるからです。ややもすると、本業を圧迫しかねません。世の中にはホームページ作成だけでなく、コンテンツ制作を行う会社も数多くあるので、必要に応じてうまく外注を使いましょう。

また、そのための原資は(小規模事業者であれば)小規模事業者持続化補助金の活用が有効です。

トレンドを追い求めると、いつまでも追い続けなくてはいけなくなる

そして、この本の最後には5つのポイントがまとめられています。

そして、この本の最後には5つのポイントがまとめられています。

- アルゴリズムの変更は、あくまでも検索結果を改善する手段である

- 人が検索をやめない限り、SEOはなくならない

- 検索の環境が変化すれば、SEOのあり方も変わっていく

- 世の中のSEO情報にはデタラメも多く、すべてを鵜呑みにするのは危険

- SEOを正しく理解するには、学習と実践を繰り返し、たくさん経験を積むこと

先と同じく、1つひとつポイントについて説明がありますが、ネタバレのなるため割愛します。

ただ、「学習と実践を繰り返し、たくさん経験を積むこと」と聞くと「もっと手っ取り早い方法はないの?」と思ってしまいますが、そうしたければ「広告を出す」ということになります。つまり、SEOと広告とは考え方が対極にあるということです。

そして、検索エンジンそのものにも触れていて、「昔より格段に進歩していても、まだまだ検索エンジンの出来は理想には程遠い」ということが書かれています。

そのために、毎日のように(検索エンジンの)アルゴリズム変更が行われているということになります。もちろん、その時々でSEOのトレンドはあるのでしょうが、トレンドに気を取られると、ずっと追い続けなければなりません。

実際、Googleも同じように「学習と実践を繰り返し、たくさん経験を積むこと」をやっているわけです。そう考えれば、作る側も経験しなければ、というのは自然です。

ただ、専門家のほうはキーワード選定だけでなく(つまりWebマーケティングだけではなく)、WebデザインやHTML/CSSなども手掛ける必要があると思っています。

まだまだ発展し続けるWebの世界では、常に学び続けることが重要です。そして、私は学んだことをこのサイトを通じてわかりやすく伝えたいと思っています。